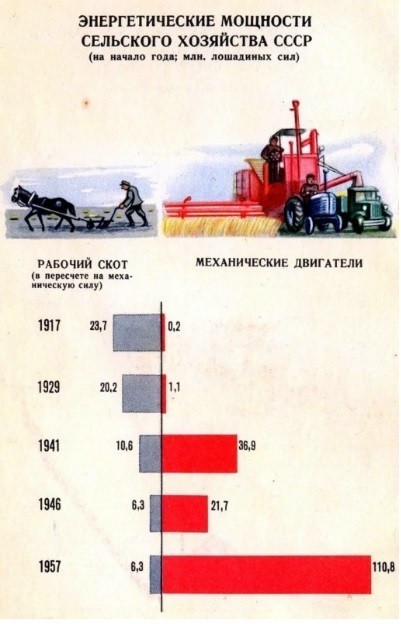

При царе и до проведения коллективизации доля механизации сельского хозяйства составляла меньше 5%, т.е. на 95% труд в поле был РУЧНОЙ. К 1941г. доля механизации составляла уже более 80% и СССР здесь являлась ПЕРЕДОВОЙ страной в мире. Высвободившиеся трудовые ресурсы села не попадали в категорию БЕЗРАБОТНЫХ (как это было в капиталлистических странах), а направлялись в города на работу на недавно построенные НОВЫЕ заводы и фабрики.

Если страна не способна себя прокормить, она вынуждена закупать продукты питания, платя за них золотом и своими ресурсами… Хрущёвское укрупнение и явилось тем ударом по сельскому хозяйству, которое заставило страну голодать. Вдруг, ни с того, ни с сего, тысячи процветающих советских деревень были объявлены нерентабельными, и в короткий срок, по такой вот надуманной причине, уничтожены. Заодно были в 1958 году закрыты и машинотракторные станции (МТС). Теперь сельскохозяйственную технику и содержать, и ремонтировать приходилось самим колхозникам. Естественно, это сильно подорвало экономический потенциал и без того небогатой советской деревни.

При Сталине одна МТС с (условно) 20 тракторами и комбайнами, принадлежащими государству и содержащимися государством (а это одна из самых сильных форм «дотации» сельскому хозяйству) обслуживала (условно) 5 колхозов, заказывающих эту технику по заявке. При Хрущеве же, в каждый колхоз «раздали» (точнее, колхозы заставили покупать) по 20 этих тракторов и комбайнов, повесив на них же обслуживание и содержание этой техники. Причем эта техника большую часть года просто простаивала и ржавела в хозяйствах впустую, ведь для техники надо ещё и парки строить, и тоже за счет колхозников. Мало того, что теперь заставили промышленность производить эту технику для колхозов в огромных количествах (вспомните гордые реляции партсъездов при Хрущевых-Брежневых о том, что СССР производит больше всех в мире! этих тракторов) и это стоило огромных, впустую потраченных денег. Мало того, что стали уничтожать принципы социализма, при котором средства производства (машины и механизмы) принадлежат государству --- ведь колхоз это всё же «коллектив хозяев-частников» и техника у них становится частной, а не государственной. Но прежде всего было прекращено «дотирование» крестьян за счет небольших затрат колхозов на эту технику, когда она была в МТС. Колхозы стали просто разоряться сначала на приобретение у Государства, а потом и на содержание и обслуживание сельхозтехники. И даже самые богатые из них, «колхозы-миллионеры», были не в состоянии не только закупать новую, передовую технику и заменять устаревшую, но у них не было средств на закупку хотя бы аналогичной, и даже на текущий ремонт. Себестоимость сельхозпродукции стала расти, а значит стали расти и цены на продовольствие. А это уже начало «возрождения» в СССР «рынка», ведь при капитализме цены всегда растут. А точнее, началось планомерное разрушение Экономики СССР.

Самое забавное, что Хрущев сразу после Войны, ещё при Сталине, в июле 1948 года предлагал продавать в колхозы сельхозтехнику, запахать огороды крестьян (их кровные личные полгектара) под самые крылечки, остатки скота в частных подворьях «национализировать», обложить колхозников дополнительными налогами: «Наиболее радикальным путем, на мой взгляд, является проведение полного и единовременного обобществления крупного рогатого скота с компенсацией колхозникам за проданный на фермы скот. При этом надо отказаться от помощи колхозникам в ликвидации бескоровности и принимать меры к удовлетворению их потребностей животноводства через колхозные фермы», «…сократить размеры приусадебных участков колхозников», «повысить установленный уровень трудодней». (В это время количество трудодней для мужчин в год составляло 200-250, для женщин – 150 трудодней обязательных работ в колхозе.) За подобные «революционные» новации Хрущев удостоился от Сталина похлопывания по лысине и лестной «резолюции»: «Наш маленький Карл Маркс!!!», в присутствии остальных членов Политбюро.

Сталин: «Мы все радуемся колоссальному росту сельскохозяйственного производства нашей страны, росту зернового производства, производства хлопка, льна, свеклы и т. д. Где источник этого роста? Источник этого роста в современной технике, в многочисленных современных машинах, обслуживающих все эти отрасли производства. Дело тут не только в технике вообще, а в том, что техника не может стоять на одном месте, она должна все время совершенствоваться, что старая техника должна выводиться из строя и заменяться новой, а новая - новейшей. Без этого немыслим поступательный ход нашего социалистического земледелия, немыслимы ни большие урожаи, ни изобилие сельскохозяйственных продуктов. Но что значит вывести из строя сотни тысяч колесных тракторов и заменить их гусеничными, заменить десятки тысяч устаревших комбайнов новыми, создать новые машины, скажем, для технических культур? Это значит нести миллиардные расходы, которые могут окупиться лишь через 6-8 лет. Могут ли поднять эти расходы наши колхозы, если даже они являются миллионерами? Нет, не могут, так как они не в состоянии принять на себя миллиардные расходы, которые могут окупиться лишь через 6-8лет. Эти расходы может взять на себя только государство, ибо оно и только оно в состоянии принять на себя убытки от вывода из строя старых машин и замены их новыми, ибо оно и только оно в состояния терпеть эти убытки в течение 6-8 лет с тем, чтобы по истечении этого срока возместить произведенные расходы. Что значит после всего этого требовать продажи МТС в собственность колхозам? Это значит вогнать в большие убытки и разорить колхозы, подорвать механизацию сельского хозяйства, снизить темпы колхозного производства.»